軟岩から硬岩まで:DTHドリルビットの丸歯と尖歯の選択 — すべては岩石次第

ダウンザホール(DTH)掘削において、ビットの歯形を選択する上で、岩石の種類が決定的な要因となります。硬度と圧縮強度の違いは、丸歯(ラウンド歯)と尖歯の破砕効率、摩耗率、そして運用コストに直接影響します。歯形を岩石の特性に正確に適合させることによってのみ、効率的かつ経済的な掘削が可能になります。不適切な歯形を選択すると、掘削速度が低下し、ビットの摩耗が急速に進みます。

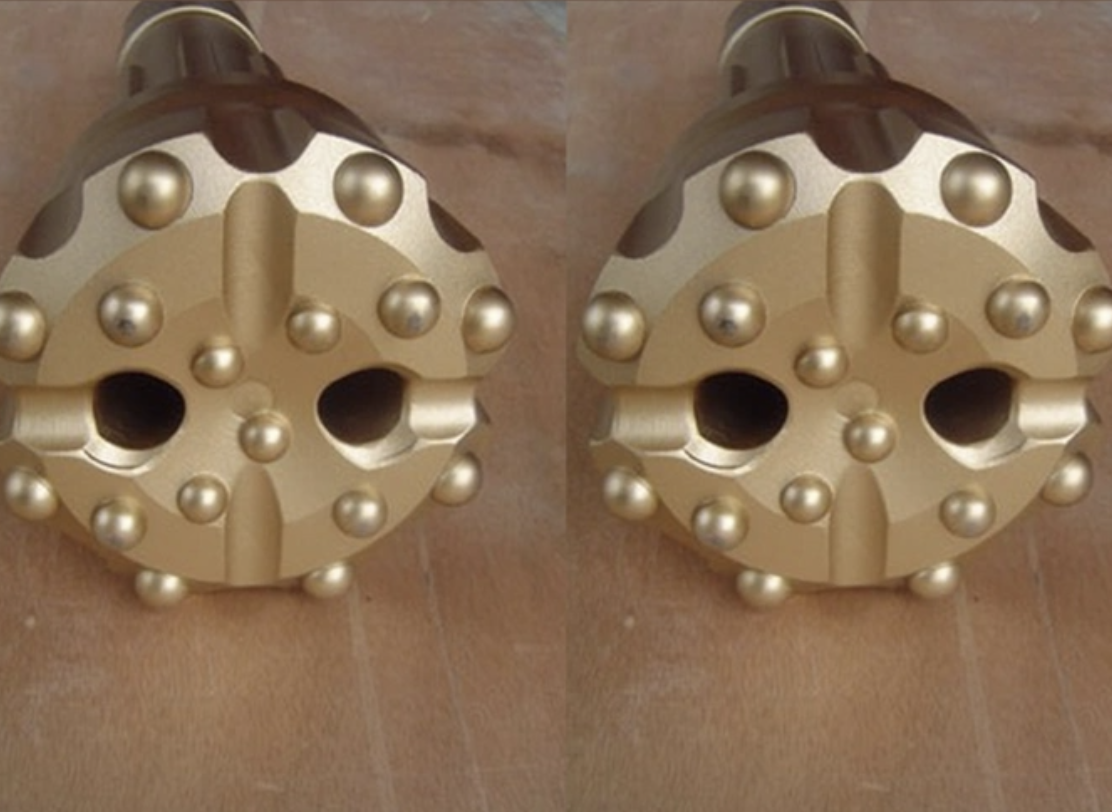

軟岩:丸歯が最適 ― 効率的な掘削のための「優しい破砕」 軟岩は、頁岩、粘土岩、泥灰岩、砕けやすい砂岩など、硬度と圧縮強度が低い(通常30MPa未満)のが特徴です。これらの岩石は、激しい穿孔を伴わずに破砕されます。丸歯による「圧縮+粉砕」の破砕機構は、この挙動に適しており、軟岩掘削に最適です。

丸歯が軟岩に適している理由 軟岩は比較的緩く、圧縮力が弱いです。丸歯設計は表面接触を実現し、衝撃時に接触面積が広くなるため、岩石表面全体に力がより均一に分散されます。この圧縮により、塑性変形と破砕(ロードローラーによる材料の圧縮に似たプロセス)が発生するため、局所的な強い衝撃が不要になります。これにより、エネルギーが節約され、岩石構造の過度な破壊が最小限に抑えられます。また、回転中に丸歯は破砕された切削片を細かい粒子に粉砕します。これにより、フラッシングメディアで排出しやすくなり、穴詰まりの可能性が低くなります。均一な破砕は、掘削孔の安定性維持にも役立ち、不規則な穴形状や壁面の崩壊を防ぎます。

軟岩で尖端ビットを使用する場合の問題点:尖端ビットは、非常に狭い面積(点接触)に力を集中させるため、軟岩を過度に粉砕し、微粉化させます。これによりエネルギーが無駄になり(力が有効貫入量に変換されない)、微粉が溝壁に付着してフラッシュチャネルやカッティングスチャネルが詰まり、掘削効率が低下する可能性があります。また、低抵抗環境では、尖端ビットが変形(曲がったり鈍くなったり)する可能性があり、ビット寿命が短くなり、交換コストが増加します。

硬岩:尖った歯が好まれる ― 高強度を克服するための「強力な貫入力」 硬岩は、花崗岩、珪岩、玄武岩、輝緑岩など、硬度と圧縮強度(通常60MPa)が高い岩石です。これらの密度が高く強固な岩石は、圧縮だけでは効果的に破砕できず、効率的な貫入には尖った歯による穿孔・分割作用が必要です。したがって、硬岩掘削には尖った歯が最適です。

尖った歯が硬い岩石に適する理由 高密度の硬い岩石は内部結合が強力であるため、表面接触の圧縮だけでは岩石を破壊できません。尖った歯は、衝撃力を先端の小さな領域に集中させ(接触面積は丸い歯の約 1/5~1/10 のみ)、局所的に非常に高い圧力(丸い歯の数倍)を生み出します。この集中した圧力によって岩石の表面に穴が開き、亀裂が生じます。回転と衝撃が続くと、これらの初期の亀裂が成長し、連結して破砕面に沿って伝播し、くさびで木を割るように、岩石を効果的に分割します。これが岩石の内部構造を直接攻撃し、貫入速度を急速に高めます。たとえば花崗岩の掘削では、尖った歯による貫入は丸い歯よりも 2~3 倍速くなり、丸い歯が硬い表面で示す「研削しても貫入しない」問題を回避できます。

硬岩で丸歯を使用する場合の問題点:丸歯は力をより広い面積に分散するため、硬岩の破砕に必要な局所的な高圧力の発生を防ぎます。衝撃は表面の傷や摩耗のみを引き起こし、真の破砕は生じません。そのため、貫通速度は尖歯の場合の1/5~1/10にしかならず、空転によるエネルギーの浪費につながります。高硬度の岩石との激しい摩擦により、丸歯は急速に摩耗し(多くの場合1~2時間で交換が必要)、尖歯は同じ条件下で4~6時間持続します。頻繁なビット交換は、ダウンタイムと総コストを増加させます。

中硬岩:詳細な岩相に基づいて決定します。柔軟な設計、またはハイブリッド設計を採用してください。純粋な軟岩と純粋な硬岩の間には、中硬岩(圧縮強度30~60MPa)が存在します。これには、緻密な砂岩、結晶質石灰岩、一部の片麻岩などが含まれます。これらの岩石の歯の選択には、詳細な岩相(例:石英粒子の存在、不均質性)を考慮する必要があります。多くの場合、混合またはハイブリッドの歯パターン(丸型と尖型)が適切です。

中硬岩における歯の選択基準

中硬質岩石が均一で、硬い層間がない場合は(均質で緻密な砂岩など)、圧縮による破砕を強化するために「強化丸歯」(硬度が高く接触アークが最適化されている)を優先します。丸歯は尖った歯に比べてバランスの取れた効率と摩耗の低減を実現します。

中硬質岩石に石英粒子または局所的に硬い部分(結晶質石灰岩またはフリント層を含む砂岩など)が含まれている場合は、「短くて頑丈な尖った歯」(太くて硬い先端)を選択して、局所的に硬い部分を突き刺し、丸い歯の急速な局所的摩耗を回避します。

岩相が層状になっている場合(例:硬い層の上にある柔らかい層)、混合歯ビット設計(外側のリングに丸い歯、内側のリングに尖った歯)を使用して、頻繁にビットを変更せずにさまざまな層を処理します。

中硬岩の基本原則:「軟らかい 対. 硬い」という絶対的な考え方は避け、支配的な岩石特性に焦点を当てることが原則です。岩相全体が軟らかく、局所的に硬い部分がある場合は、丸歯を優先し、尖歯をバックアップとします。岩相全体が硬く、局所的に軟らかい層がある場合は、尖歯を優先し、丸歯をバックアップとします。試掘(例:10~20分間掘削し、歯の摩耗と貫入を検査)で選択を検証し、性能を最適化するように調整します。

要約:歯の選択を決定する3つの主要要因 岩石の種類が丸い歯と尖った歯の選択に及ぼす影響は、硬度、圧縮強度、構造の均一性という3つの主要要因に集約されます。選択ロジックは以下のように要約できます。

硬度 + 圧縮強度: 硬度が低い/圧縮強度が低い → 丸い歯を選択; 硬度が高い/圧縮強度が高い → 尖った歯を選択。

構造の均一性: 均質な岩相 (層間または硬い斑点がない) → 主要な岩石と一致する単一の歯のプロファイルが許容されます。異質な岩相 (層間または硬い斑点がある) → 柔軟なペアリングまたはハイブリッドな歯のパターンが必要です。

一致する運用目標: 「高効率 + 長寿命」を求める場合 → 岩石にぴったり合った歯の形状を選択します。「複数の岩相への幅広い適応性」が必要な場合 → ハイブリッド歯設計または交換可能なカッター ヘッドを検討します。

岩石の種類はDTHビットの歯の選択において重要な要素です。岩石の特性を理解することでのみ、丸歯と尖歯の長所を最大限に活用し、最小限のコストで最大の掘削効率を実現できます。