液体CO2の孔内充填 操作手順を使用した使い捨ての岩石発破管

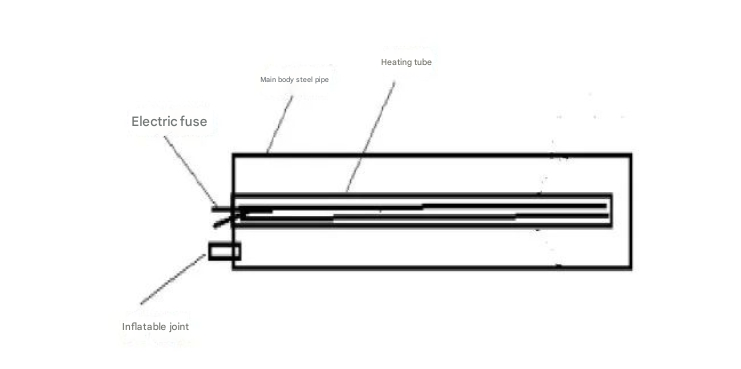

使い捨て岩石発破管(液状CO2充填用)の構造図 弊社の使い捨て岩石発破管(液状CO2充填用)は、工場出荷前に全体構造の梱包検査を実施しています。すべての検査は合格しており、加熱管の漏れやショートはありません。安全で信頼性の高い使用が可能です。その主要構造は下図のとおりです。

1. インフレータブルジョイント:インフレーションに使用します。パイプを埋設する前に、掘削孔の深さに合わせてインフレーションチューブを接続する必要があります。当社のインホールインフレーションロックブラストチューブのインフレータブルチューブには、8mmのシームレス流体チューブが装備されています。インフレーションチューブの長さは、お客様の掘削孔の深さに合わせてカスタマイズでき、コネクタも装備されています。お客様自身でご用意いただくことも可能です。2. 電気点火フットライン:爆轟ラインに接続し、接続していない場合は短絡する必要があります。3. メイン鋼管:液体CO2を貯蔵します。4. 加熱管:液体CO2を加熱するために使用します。

2. 液体CO2ワンタイムロックブラストチューブの使用手順と注意事項

1. 掘削:Gaea114型坑内ガス管の直径は140mm、ガイア90-1型およびGaea90-2型坑内ガス管の直径は110mmです。掘削深度は段差面を0.2m以上超えないようにします。閉塞深度は2.0m以上、抵抗線距離は1.5m~2.5m、坑井間隔は2m~3mとし、硬岩は小さい値、軟岩は大きい値を採用します。坑井ネットワークパラメータは、発破後の効果に応じて適切に調整できます。

2. 下部パイプを準備します。17~19インチのレンチを使用して、穴の深さに応じてカスタマイズされたガスチューブをガスジョイントに締め付け、適切な長さの起爆線を電気点火脚のワイヤーに接続し、ジョイントを絶縁テープでしっかりと巻き付けて防水保護します。

3. パイプを下ろす。2人で作業します。1人が膨張管を引っ張り、もう1人が起爆ワイヤーを持ちます。破砕パイプを穴の底まで沈めます。パイプを下ろす際は、起爆ワイヤーを破損させないように注意してください。

4. 充填。充填前にファイバーバッグを使用してパイプの上部を充填し、配管を保護します。充填材の固化を促進するため、漏れ防止の目止め材または速乾性セメントを使用します。少なくとも2時間固化させた後、爆破することができます。また、米石を充填することもできます。充填する際は、セメントまたは米石が破砕管壁と穴壁の隙間を埋め、破砕管をしっかりと固定していることを確認してください。充填時に爆破ワイヤーが破損しないように注意してください。

5. 膨らませます。充填物が固まったら、クイック充填コネクタのメス側を膨張チューブの露出端に締め付け、ガスタンクのバルブを開き、膨張パイプのバルブを開いて空にし、白い煙が出るまで膨張バルブを閉じ、充填パイプのオス側を膨張チューブのメス側に挿入し、膨張バルブを開き、充填機を起動して加圧し、設定圧力(8MPa~9Mpa)まで充填します。充填機は自動的に始動および停止し、膨張バルブを閉じ、膨張チューブ内のCO2を空にし、充填パイプのオス側を引き抜き、単穴膨張破砕管の膨張を完了します。充填パイプのオス側を次の膨張チューブのメス側に挿入し、次の破砕管の膨張を開始します。

6. 膨張完了後、人員と設備は安全な地域に避難します。一般的な警戒範囲は爆発区域から半径100メートルですが、実際の状況に応じて適切に拡大されます。

7. ネットワーク爆破。まず各破砕機の起爆線を導通させ、次にネットワーク化し、導通後に起爆装置で爆破する。

3. 鈍いショットの対処

1. 不発弾を叩き出した後は、ハンマーを使用してメインチューブとエンドキャップの接続部を遠隔で叩き、破裂後にチューブ内のガスを排出することで安全を確保します。また、破裂したチューブを鋼板で直接押さえたり、レンチで膨張チューブを緩めたり、錐を使用して膨張ヘッドのワンウェイバルブを押さえて空気を抜いたり、膨張ヘッドを直接緩めて空気を抜いたりすることもできます。

2. 屋外に放置された不発弾管について、破砕機や岩石による損傷で膨張ヘッドが変形したり、押し出されて膨張ヘッドから空気を抜くことができない場合は、小型電動ドリルを使用し、まず不発弾管を鋼板で押さえ、膨張ヘッドの穴の中心に穴を開けます。穴を開けた後、直接空気を抜くことも可能です。

3. 不発弾管は速やかに処理しなければなりません。管内のガスが抜ける前に、破損した管を私的に移動したり、撤去したりすることは厳禁です。安全保護具を着用せずに取り扱うことは厳禁です。破損した管には高圧ガスが含まれているため、スクラップ市場に流用してはなりません。高温で酸素切断や切断を行ったり、盗難に遭ったりしてはなりません。関係者以外の人が触れることは安全上の危険を引き起こす可能性があります。